|

Paradoxien im Kriegsbild der polnischen Szlachta (1505-1595)

von Markus Osterrieder |

(c) 2000 Celtoslavica

All Rights Reserved!

|

Paradoxien im Kriegsbild der polnischen Szlachta (1505-1595)

von Markus Osterrieder |

(c) 2000 Celtoslavica

All Rights Reserved!

Bereits im 15. Jh. befand sich Kronpolen in vielen Bereichen der

Naturwissenschaften, der Philosophie und des Rechts auf der Höhe

der europäischen Entwicklung. Durch die vielzähligen Kulturkontakte

mit den Zentren der Renaissance und des Humanismus in Italien,

der Schweiz, der deutschen Länder und den Niederlanden drang das

humanistische Gedankengut schnell in die Gebiete der polnischen

Krone ein, mit zeitlicher Verzögerung dann auch ins Großfürstentum

Litauen. In Kronpolen war unter den Gebildeten eine leidenschaftliche Bewunderung

für Italien entbrannt, ja sie fühlten sich selbst als "Italiener

des Nordens", ihr Land erschien ihnen als expiratio Italorum, als "Ausatmung der Italiener". Einer der größten Schriftsteller

des sog. "Goldenen Zeitalters" in Polen, £UKASZ GÓRNICKI, schrieb damals begeistert: "Von dem Moment an, als die Polen

begannen, nach Italien zu gehen, nahm unsere Republik einen andere

Gestalt an." Die Zahl der Reisenden nach Italien nahm im 15. Jh.

stetig zu; allein in Padua studierten im 16. Jh. rund 1400 polnische

Studenten. Die Polen betrachteten das Ausland nur selten vom "akademischen",

d.h. von einem distanzierten, "wissenschaftlich-neutralen" Gesichtspunkt

aus. Immer verglichen sie das Neue mit den Zuständen im eigenen

Land und stellten sich die Frage, ob man eine bestimmte Sache

nachahmen oder aber davor warnen müsse. So sollte die von den

Vorvätern ererbte Lebensart zwar verfeinert, aber nicht grundsätzlich

verändert werden. Insbesondere für den Adel Polen-Litauens, die

Szlachta, war dieser Gesichtspunkt von grundlegender Bedeutung.

Man war für die Übernahme des Neuen zur Verfeinerung der altväterlichen

Tradition, für die Bejahung der "angenehmen" Seite von Renaissance

und Humanismus unter Ausschluß der für die Szlachta und ihre Lebensweise

"unangenehmen" oder sogar bedrohlichen Begleiterscheinungen. Ebenso

widersprüchlich wie das gesellschaftliche Leben Polen-Litauens

gestaltete sich daher auch das Kriegsbild der Szlachta.

Was war die Besonderheit der Szlachta, die sich im Laufe des 15.

und 16. Jhs. zuerst im Bereich der polnischen Krone, dann auch

auf dem Boden des Großfürstentum Litauen als homogener Stand konstituierte

und anläßlich der Union von Lublin 1569 sogar zur natio des polnisch-litauischen Reichswesens ausrief? Wie im übrigen Europa bildete der Adel im mittelalterlichen Polen

den Wehrstand. Die Herausbildung der Geschlechter und ihrer Namen

vollzog sich anhand der alten Schlachtrufe, mit denen sich einzelne

Gruppen zu Heeresteilen sammelten. Daneben gewannen seit dem 13.

Jh. die heraldischen Wappen an Bedeutung. Im Unterschied zu Westeuropa

bekamen die Wappen allerdings Eigennamen, die von den früheren

Schlachtrufen herrührten. Ein Rittergeschlecht war somit ein heraldisches

Geschlecht, dessen Einheit nicht aus der Verwandtschaft erwuchs,

sondern aus dem gemeinsamen Schlachtruf und später dem Wappen.

Der Adelsrang konnte auch nicht vom König verliehen werden, sondern

erfolgte ausschließlich durch freiwillige Aufnahme in ein Geschlecht.

Die Zugehörigkeit zu einzelnen Geschlechtern ließ sich mittels

Adoption übertragen, was nach der Personalunion mit Litauen zu

einem wichtigen Faktor der ständischen Integration in beiden Reichsteilen

wurde. Durch das Privileg von Horod³o vom 2. Oktober 1413 wurden

z. B. litauische Adlige in 47 polnische Adelsfamilien und Wappen

aufgenommen. Die Bojaren unter den orthodoxen Ruthenen waren damals

noch ausgeschlossen, doch bereits 1434 wurden sie mit den Katholiken

gleichgestellt. Auf diese Weise schwoll die Szlachta zahlenmäßig

beträchtlich an; im Jahr 1569 repräsentierten die etwa 25000 Adelsfamilien

der Res publica 6,6% der Gesamtbevölkerung von 7,5 Millionen Menschen. (Zum Vergleich:

Der französische Adel umfaßte damals lediglich 1%, der englische

2% der Gesamtbevölkerung.) Die Krone mußte der Szlachta schon früh ihre ständischen Freiheiten

garantieren. Auf diese Weise konnte sich zu einer Zeit, als im

übrigen Europa der absolutistische Fürstenstaat zu erstarken begann,

neben der Szlachta keine starke, zentrale Herrschermacht herauskristallisieren.

Im Privileg Nihil Novi wurde 1505 in Radom festgelegt, daß ohne Zustimmung der Szlachta

in der Abgeordnetenkammer des Sejm keine neuen Gesetze erlassen

werden dürften. Unabhängig von seinem Besitz, seiner Macht oder

Wirtschaftskraft gehörte jeder Szlachcic dem adligen Stand an,

der sich in drei ordines gliederte. Neben dem Monarchen (ordo regius) gab es den ordo senatorius (optimates, patres, patricii) und den ordo equester, die nobiles, welche in der Abgeordnetenkammer des Sejm vertreten waren. Letztere

waren untereinander völlig gleichgestellt, es herrschte das Prinzip

der confraternitas oder des braterstwo, der Brüderlichkeit. Standesunterschiede und Titel lehnte man grundsätzlich

ab, und wenn man sich, wie die litauischen Magnaten, das Recht

auf Titel vorbehielt, wurden derartige Ansprüche von der Masse

des Kleinadels als Schweinegegrunze verhöhnt. Während die Szlachta über die ständische Brüderlichkeit und die

"Goldene Freiheit" eifersüchtig wachte, ließ sie weiteren gesellschaftlichen

Schichten im öffentlichen Leben keinen Raum zur Entfaltung. Die

Geistlichkeit bildete keinen eigenen Stand (landbesitzende Geistliche

zählten zu den senatores), der Stadtbürger wurde politisch völlig rechtlos. Die Stadt

stellte eine geschlossene Einheit in sich dar, die am politischen

Leben des Reiches nicht teilhatte. Der Sejm verbot den Bürgern

jeden Landbesitz, nahm ihnen das Privileg der Zollfreiheit und

entzog Adlige der städtischen Jurisdiktion. Die Bauern waren zu

Beginn des 16. Jh. in Erbuntertänigkeit an die Scholle gebunden. Insbesondere über die Kontakte mit Italien erfuhr der Adel vom

Phänomen des seiner Tendenz nach zentralisierenden neuzeitlichen

Staatswesens, des Fürstenstaates. Dieses Phänomen wurde von den

Szlachcicen sehr wohl wahrgenommen, als Bedrohung der eigenen

Freiheiten empfunden und von daher zurückgewiesen. Doch in der

römischen Antike entdeckte man einen Begriff, der viel besser

in die eigene Vorstellungswelt paßte: die Idee der res publica. Das Wort tauchte in Polen 1512 im besten ciceronischen Latein

auf und erstickte im Keim die Akzeptanz des Wortes stato, état, Staat im modernen Sinn. Zwar war die polnische Entsprechung für das

Wort stato, nämlich pañstwo, bereits eingeführt, sie wurde aber abgelehnt, weil die Szlachta

das Reich, die Rzeczpospolita eben, nicht wie einen Staat wie

alle anderen verstand, sondern als ihre "gemeine Sache", la chose commune. Der Begriff der Res Publica diente dabei zur Abgrenzung der Sonderstellung des polnischen

Adels gegenüber dem imperium, der monarchia oder der tyrannis. Dieser politische Zustand hatte unmittelbare Auswirkungen auf

die Kriegsführung des Landes: Seit 1496 konnte ein Heer nur nach

vorheriger Billigung durch das Parlament, den Sejm, aufgestellt

werden; vom Jahr 1573 an, dem Beginn der Periode des Wahlkönigtums,

mußten die Thronkandidaten den ausdrücklichen Eid leisten, keinen

Krieg zu führen oder eine Armee aufzustellen, ohne vorher die

ausdrückliche Erlaubnis des Sejm eingeholt zu haben.

Gleichzeitig mit dem Ausbau der Ständenation und der Sicherung

ihrer Privilegien wurden auch Mythen geschaffen, welche das Fundament

der ständischen Identität legen sollten. Das Phänomen des Krieges

und des Kampfes, spielte darin eine zentrale Rolle. Eine Facette des Mythos bestand aus der der Frage, warum Mars

an den Küsten der Ostsee anscheinend eher "zu Hause" war als an

den Gestaden des Mittelmeeres. Die Humanisten der Renaissance

beschäftigten sich erstmals unter einem naturalistisch-naturwissenschaftlichen

oder anthropologischen Gesichtspunkt mit der Frage, worin die

Ursache von Gewalt und Krieg im menschlichen Zusammenleben eigentlich

zu suchen sei. Eine Erklärung für Krieg schien der naturgebene

Kampf zu sein, der sich im Inneren eines jeden Menschen abspielt,

sei es im Sinne der antiken Lehre von den menschlichen "Säften"

und ihrer Mischung oder aber der Dualität von tierischem und menschlichem

Naturell. Nicht umsonst griff Machiavelli auf das Bild des Kentaur

zurück, um das Wesen der Staatskunst allegorisch zum Ausdruck

zu bringen. In Polen glaubte man im Sinne der Temperamentenlehre auch die

eigenen kriegerischen Anlagen erklären zu können. SEBASTIAN PETRYCY (1554-1626), Professor an der Krakauer Universität und der hervorragendste

Vertreter des humanistischen Aristotelismus im Lande, bezog sich

im Vorwort zu seiner Übersetzung der Politik von Aristoteles auf die Säftelehre von Galen und auf die aristotelische

Lehre von den Temperamenten. Die Menschen des Südens, so schrieb

Petrycy, seien nämlich kalt, trocken, schwach, von grauer Hautfarbe,

mit Kraushaar, schwarzen Augen und einer lauten, gellenden Stimme

ausgestattet. Die im Norden hingegen seien feucht, warm, behaart,

groß, mit heller Haut, weichem Fleisch, dickem, weichem Haar und

einer sanften Stimme. Von den Körpereigenschaften könne auch auf

den Geist geschlossen werden, denn je weniger der Körper mit seiner

Masse dominiere, desto mehr könne sich der Geist entfalten. Deswegen

seien die Menschen des Nordens auch dazu berufen, Waffen und Rüstung

zu tragen und zu arbeiten, die des Südens hingegen widmeten sich

dafür der Wissenschaft und der Muße. Daraus zog Petrycy den Schluß:

Dem Menschen des Nordens fehle für andere Tätigkeiten als den

kriegerischen die natürliche, d.h. die angeborene Begabung. Doch waren die polnischen Humanisten zuversichtlich genug, daß

das kriegerische Naturell durch den Einfluß des Südens geläutert,

zu Kunst und Wissenschaft emporgehoben werden könne. Denn das

war unabdingbar, wenn man die polnisch-litauische Res Publica in ein zweites Arkadien verwandeln wollte. Angeregt vom Erziehungsideal

eines Erasmus von Rotterdam entwickelten sie die Vorstellung,

man könne den nördlichen Menschen mit Hilfe von Wissenschaft und

Kultur läutern, den tierischen Naturzustand in einen höheren menschlichen

Zustand überführen. Einer der einflußreichsten politischen Polemiker und Publizisten

des 16. Jhs. war STANIS£AW ORZECHOWSKI (1513-1566). In Przemy¶l als Enkel eines ruthenischen Priesters

geboren, bezeichnete er sich selbst Gente ruthenus, natione polonus, und als solcher bekannte er sich auch während seiner Studien in

Wittemberg, Padua, Bologna und Rom. Orzechowski schrieb um 1550

an den befreundeten Venezianer Paolo Ramusio, daß Kultur und Bildung

die archaische Kampfeslust seiner ruthenischen Landsleute gemildert

hätten, die sich nun wohltuend von den Barbaren im Osten, den

Tataren und Moskauern, den "wilden Skythen", unterschieden: "Meine Heimat, rau und wenig zivilisiert, hat immer Mars verehrt,

aber seit kurzem beginnt sie [...] Minerva zu verehren. Meine

Landsleute unterschieden sich in bezug auf ihren Ursprung und

ihre Sitten vor nicht allzulanger Zeit gar nicht so sehr von den

Skythen, deren Nachbarn sie sind. Indem sie mit den Griechen Kontakte

knüpften, von denen sie Glaube und Religion annahmen, haben sie

ihre Wildheit und Rustizität hinter sich gelassen, und jetzt sind

sie der lateinischen und griechischen Literatur ergeben." Ähnliche Fortschritte in Richtung einer menschlichen Vervollkommung

sah auch CLEMENS JANICIUS (1516-1543), der Sohn eines Kleinbauern aus den erzbistümlichen

Gütern um Gnesen und ehemals Student in Padua. Er meinte in seiner

Rede zu Ehren von König Zygmunt I. dem Alten, Ad Sigismundum Primum: Die alte Barbarei sei weit von Polens Ufern entfernt und zu

ihren Ahnen, den Geten, zurückgekehrt. Janicki schrieb: "Früher

verstand sich der Sarmate nur auf den Krieg, auf Hieb und Stoß

zuzuschlagen, auf den Sieg, auf die Verfolgung derer, die ihm

flüchtend den Rücken zuwandten." Jetzt, so Janicius weiter, habe

er seine kriegerischen Tugenden zwar nicht vergessen, doch er

habe noch etwas anderes dazugelernt: die Urbanität des Lebens,

die Gewandtheit des Ausdrucks, alle großartigen Künste. Der klugen

Regierung von König Zygmunt habe man diesen friedlichen Sieg von

Wissenschaft und Kunst zu verdanken. Die Dualität zwischen vererbtem Kämpferideal und dem neu erworbenem

Licht der Wissenschaft fand einen Höhepunkt in der Strömung der

Sarmacja, des "Sarmatismus". In ihm fand die ständische natio der polnisch-litauischen Res Publica ihren integrativen Mythos.

Spätestens seit der Herrschaft von Zygmunt I. dem Alten erheben

die polnischen Humanisten das iranische Reitervolk der Sarmaten,

das die nordpontischen Steppen in den Jahrhunderten um die Zwitenwende

bevölkerte, zu den unmittelbaren Vorfahren der Slaven im allgemeinen

und des polnischen Adels im besonderen. An sich war das nichts

Neues, denn die Begriffe Sarmatia und Sarmates/Sauromates bzw. ihre Identifizierung mit dem Gebiet zwischen Weichsel und

Don gehen bereits auf die Antike zurück (Ptolemaios). In Polen lag man damit im Trend der Zeit: Von Enea Silvio Piccolomini

entlehnten auch deutsche Humanisten die Idee, mit Rückgriff auf

Tacitus eine eigene geschichtliche Identität zu formulieren: so

Jakob Wimpfeling mit seiner Schrift Germania von 1501. Bei den kroatischen Dalmatinern spielte der Illyrismus

eine ähnliche Rolle; in England wurde unter John Dee und Philip

Sidney der König-Artus-Mythos aufgegriffen. Dem erwachenden Nationalgefühl

konnte auf diese Weise eine mythische historische Kontinuität,

hohes Alter und urväterliche Würde zugesprochen werden. Bereits

Jan D³ugosz hatte in seinen Annales seu cronice inclyti regni Poloniae (1455-80) Polen und Sarmaten gleichgesetzt: Sarmatae sive Poloni, Poloniae sive Sarmatiae Europicae. Doch handelte es sich dabei noch um eine rein ethnische Benennung

für die Völker der Polen und Ruthenen (... tam Rutheni, quam Poloni Sarmatae nominantur). Der Begriff Sarmatia bezog sich noch nicht auf das politische Reichswesen oder die

Slaven im kulturhistorischen Sinn. Das änderte sich im Laufe des 16. Jhs. Humanisten und Schriftsteller

wie Stanis³aw Sarnicki, Stanis³aw Orzechowski, Jan Decjusz, Pawe³

von Krosno oder Jan Krasiñski, setzten das Reichsgebiet Polen-Litauens

mit der Sarmatia oder auch Roxolania gleich. Die Szlachta begann sich zum eigentlichen gens sarmaticae, zu Reiterkriegern und Blutsnachfahren der sarmatischen Heroen

zu stilisieren. Der Sarmatismus wurde so zur integrativen Ideologie

des Adels in allen Landesteilen, denn Bürger und Bauern blieben

ausgeschlossen. Der ruthenische Adel wiederum konnte sich nun

besser gegenüber Moskau abgrenzen, denn während der Kriege mit

Moskau wurde das Territorium der Moskauer Rus' nicht zu Sarmatia gerechnet, sondern zu Scythia (von Decjusz, Jan von Wi¶lica, Guagnino), worunter man das wilde

Barbarenland verstand. Die Herrschaftsrechte über das alte Sarmatien

hingegen gehörten allein Polen: Polonia caput ac Regina Sarmatiae. Unter den gebildeten Szlachcicen tauchen, wie andernorts in Europa,

im Verlauf des 16. Jhs. bereits erste Symptome einer "Zivilisationsmüdigkeit"

auf. Die Sorge wurde geäußert, daß bei wachsender Komplexität

der Gesellschaft und des Lebens auch die Gründe für gewalttätiges

Verhalten und für Kriege zunehmen würden. In Polen-Litauen begann

man, gleichzeitig mit der Entdeckung Amerikas, in den Bewohnern

der Steppe "edle Wilde" zu entdecken, unverdorben von der Zivilisation

und dem komplizierten modernen Leben, das die Sitten herabbringt.

Zurück zum Urzustand, zu natürlicher Rohheit, so könnte man das

Motto des sarmatischen Recken kennzeichnen. In diesem Sinn wird

etwa er von dem Literaten ADAM CZAHROWSKI geschildert: "Was kann es schöneres geben, STANIS£AW ORZECHOWSKI ist der Einfall zuzuschreiben, in den Urvätern der Slaven überhaupt

Heerführer zu sehen. So schrieb er "über den Ursprung der Polen aus den Slaven" im Vorwort zu seiner Zeitchronik Annales Polonici (1554): Alexander der Große habe seinen Generälen Czechus, Lechus

und Roxolanus ein Privileg (das Privilegium Slavicum) für die Länder ausgestellt, in denen Slaven heute noch sitzen.

Die Heimat dieser Heerführer sei Makedonien und Dalmatien gewesen.

Dort sei die Urheimat der Slaven zu suchen. STANIS£AW SARNICKI weitete diesen Mythos aus und verband ihn mit der Sarmatenhypothese.

Der ganze Raum von Istrien bis zum Tanais (Don) sei von Alexander

den Slaven zugeteilt worden. Er, Sarnicki, wolle dieses Dokument

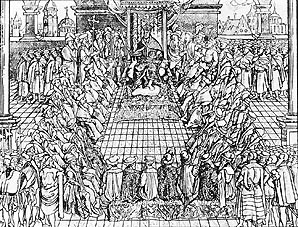

in Abschrift in Krakauer Kloster gesehen haben. Alle Züge des Sarmatismus und des darin enthaltenen Kriegsbildes

kommen besonders deutlich in dem Versgedicht Proporzec albo Ho³d pruski ("Das Banner oder die preußische Huldigung", 1569) von JAN KOCHANOWSKI zum Ausdruck. Darin wird die feierliche Zeremonie beschrieben,

in der der junge Fürst Albrecht von Hohenzollern, Herrscher über

die "schöne Erde Preußens", im Jahr 1525 seinem Herrn Zygmunt

I. dem Alten den Lehenseid leistet: Auf der einen Seite des poetischen

Banners werden nach dem Vorbild Homers und Vergils in zwei Fresken

zuerst die Kämpfe der polnischen Könige gegen die Deutschritter

beschrieben; danach entrollt sich, auf der anderen Seite des Banners,

die glorreiche Zukunft der "Anfänge und Taten der allseits berühmten

Slaven". Daraufhin erfolgt, unter Rückgriff auf Herodots Historien,

eine Evokation der mê¿ne Amazony ("männlichen Amazonen") in Form eines kriegerischen Ursprungsmythos.

In Skythien hätten die Amazonen einst die Söhne von den Vätern

weggelockt und sich mit ihnen auf beiden Ufern des Don angesiedelt. "Mit den Jahren erhob sich aus diesem Nest ein kühnes Volk: Dies seien die Vorväter der Slaven gewesen. Kochanowski besingt

das ländliche, halb nomadische Leben als Idyll der Szlachta, die

ihren Vorvätern nachtun: "Weder Schloß man sah noch Stadt, Von diesen Sauromaten stammen ab: die Weneden, Rossanen, die mächtigen

Laksen, aus denen die Lachen wurden, die Tseken, heute Tschechen

genannt, die Bulgaren, die wackeren Slovaken, Serben, Anten, Bosnjaken,

die tapferen Chorvaten. Schon die Römer konnten die tapferen Slaven

nicht bezwingen: "Die Caesaren schickten gegen sie Truppen Es "herrschte fast über alles Land, das Gott zwischen drei Meere

faßte." Da die polnische Szlachta in der Sicht Kochanowskis unmittelbar

von den sauromatischen Kriegern abstammte, fiel ihr dadurch innerhalb

der slavischen Welt eine Führungsrolle zu.

Die Steppengebiete des Südostens färbten aber nicht nur auf den

kriegerischen Mythos des Sarmatismus ab, sondern sie beeinflußten

auch in entscheidender Weise die Entwicklung der Kriegskunst und

des Heereswesens. Im Südosten wurde die fruchtbare Schwarzerde von Kolonisten besiedelt,

die in ständiger Angst vor den Überfällen der benachbarten Krim-Tataren

leben mußten; im 16. Jh. erlebte der ruthenische Südosten ungefähr

140 bis 150 Attacken. Deswegen mußten dort ständige Garnisonen

unterhalten werden, die eine entscheidende Rolle in Fortentwicklung

des Kriegswesens spielten. Das Militär blieb während des genannten

Zeitraums die Domäne des Adels; in Polen gab es keine Krise der

Ritterschaft wie im Westen. Der stete Kampf gegen die berittenen

Tataren stellte zudem die Kavalerie in Vordergrund. Der Heeresteil

der Kavalerie war traditionell sehr stark mit den ritterlichen

Werten, mit Ruhm und Ehre verbunden, die für die Szlachta weiterhin

einen wichtigen Faktor des ständischen Selbstbewußtseins bildeten.

In der Infanterie sah man nur eine Hilfstruppe zur Bewachung von

Burgen und Lagern, in offener Schlacht dienten ihre Feuerwaffen

der Unterstützung der Kavalerie. Das Lebensgefühl der Menschen im Südosten wurde von der Steppe

geprägt, im Erleben der Freiheit, wolno¶æ, - ein Wort, das etymologisch und psychologisch mit dem Wort wola, "Wille", zusammenhängt. Es gab trotz oder vielmehr gerade wegen

aller Schrecken durchaus eine regelrechte "Wild-Ost-Romantik".

Für den bewaffneten Reiter war es ein erhebendes Gefühl, mit dem

Pferd über die Steppe zu stürmen. Krieg war hier wie eine große

Jagd oder gar wie ein Spiel, das die individuelle Schnelligkeit,

List und Geschicklichkeit herausforderte. Im Gefecht dominierten

noch die Nahkampfwaffen. Dies stand in völligem Widerspruch zur

Entwicklung des Kriegswesens im westlichen Europa, wo sich im

gleichen Zeitraum, bedingt durch die Ausbreitung des modernen

Massenheeres und der Artillerie, die Klagen über die Anonymisierung

und Brutalisierung des Krieges häuften. Erst nach 1479 entstand im Osten Litauens eine "laufende", d.

h. vom königlichen Schatzmeister dauerhaft finanzierte Verteidigung

gegen die Türken und Tataren. Seit 1501 waren an der Ostgrenze

Truppen stationiert. Der Dienst in der "laufenden Verteidigung"

diente als eine Art Kriegsschule für den Offiziersnachwuchs, die

ihre Erfahrungen dann an anderen Schauplätzen anwenden konnten.

Die "laufende Verteidigung" empfing seit 1562/63 ein Viertel der

königlichen Nettoeinkommen. Das reichte trotzdem nur für Unterhalt

von 2000 ständigen Soldaten. Werbekampagnen der königlichen Verwaltung

zur Erhöhung der finanziellen Mittel mit Hilfe von Besteuerung

zeitigten keinen Erfolg, weder beim Adel noch beim Klerus, den

zahlungskräftigsten Ständen. Die Magnaten unterhielten lieber

Privatarmeen, auch um gegen soziale Revolten vorzubeugen. Die Rüstung der Soldaten im Osten wurde im Laufe des Jahrhunderts

immer leichter; Bewaffnung und Ausrüstung waren stark von Völkern

der Steppe und vom Orient beeinflußt. Zu Beginn des 16. Jh. erschien

ein neuer Truppenteil: Reiterhussare aus Serbien, lediglich leicht

bewaffnet mit Lanze und Schild. Unter König Stephan Báthory kam

in der zweiten Hälfte des 16. Jhs. dann die "ungarische Infanterie"

auf, die in Taktik und Bewaffnung den türkischen Janitscharen

ähnelte und zur Gänze ohne Rüstung auskam. Bathory schrieb ihre

Bewaffnung und Ausrüstung nach ungarischen Normen vor, komplett

mit stilisierten Flügeln und Leopardenhäuten, mit langer Lanze,

Säbel, Degen und einem Paar Pistolen. Allmählich wurden die Grenzen zwischen der rein zweckmäßigen Kriegstracht

und der Mode fließend. Das zeigt sich besonders an der Ausstattung

der Szlachta: die Vorliebe für quasi orientalischen Prunk, auch

bei Panzern, die ganz vergoldet oder aus Edelsteinen sein konnten,

war unübersehbar. Täglicher Gefährte des Szlachcicen war der Säbel,

der bei jeder Gelegenheit getragen wurde. Auf den Kostümsäbel

konzentrierte sich der ganze Luxus. Dasselbe galt für die Schilde,

hier vor allem den Ka³kan, ein aus Feigenruten geflochtener, mit Seide bespannter und einem

goldenen oder silbernen Mittelteil versehener Rundschild. Er diente

in der Hauptsache zur Dekoration und zur Schaustellung. Ein weiteres

Spielzeug des Ritters war der Köcher (sajdak), in traditioneller Bedeutug ein ritterliches Emblem. Der martialische

Orientalismus der Szlachta trieb im 17. Jh. noch solche Blüten,

das man etwa bei der großen Schlacht von Wien 1683 Schwierigkeiten

hatte, polnische und türkische Kämpfer an ihrer äußerlichen Erscheinung

auseinanderzuhalten.

Da sich die Masse der Szlachta aus verbäuerlichten Kleinadligen

zusammensetzte und anders als der westeuropäische Adel niemals

einen höfischen Stand bildete, unterstützte paradoxerweise gerade

die Übernahme von Bildungsidealen der Renaissance eine Entwicklung,

in der eine zunehmende Idealisierung der altrömischen ruralen

und patriarchalischen Verhältnisse sowie der antiken griechischen

Gesellschaft standfand. Aus der Lektüre Platons entnahm man beispielsweise

die Überzeugung von der Notwendigkeit der Sklaverei. In der Folge

kam es zur schnellen Entfaltung des sog. folwark-Systems: der Adel beschnitt systematisch die freie Bewegung der

Bauern und stellte auf den Landgütern auf Fronarbeit um. Das hatte

auch handfeste Gründe: Der Getreideexport nach Westen erreichte

einen nie zuvor dagewesenen Höhepunkt, was die wirtschaftliche

Situation der Szlachta und insbesondere der großgrundbesitzenden

Magnaten verbesserte. Die adligen Grundbesitzer lebten auf ihren Landgütern, den dwory, nach dem Vorbild der römisch-republikanischen patres familiae; zugleich waren sie bestrebt, sich nach dem Ideal hellenistischer

Lebensart der Kultur und den Künsten, der Politik, den Staatsgeschäften

und dem Krieg zu widmen, während die leibeigenen Bauern durch

ihren Frondienst für den Lebensunterhalt des dwór aufkommen mußten. Die Leibeigenschaft konsolidierte sich damit

zu einem Zeitpunkt, wo sie in Westeuropa allmählich in Abbau begriffen

war. Bald stieß man auf die gelehrte Begründung, daß die Bezeichnung

Polak von pole (Feld) herzuleiten sei; deshalb dürfe sich ein echter Pole, d.h.

ein Vertreter des Adels, nicht hinter Wällen verschließen, sondern

müsse auf dem Feld dienen, im Kriege oder auf dem Acker. Die Literaten

kultivierten die pastorale Idylle der friedsamen Dorfgemeinschaft.

Das Wort für "Friede" lautet polnisch zudem pokój, was auch "Zimmer, Stube" bedeutet: für den Szlachcicen war es

der häusliche, familiäre Friede sowohl im mikrokosmischen Rahmen

der Familie und des Landsitzes als auch im makrokosmischen Rahmen

der Bruderschaft der Szlachta und der ganzen Res Publica. Einmal mehr diente Italien als Inspirationsquelle. Den Polen gefiel

dort die idyllische Landschaft, die Pastorale einer edlen Natur

mit darin eingestreuten, edlen Palästen und natürlich die ebenso

edlen Gefühle der wohlgewachsenen Bewohner. Immer wieder wurde

in literarischen Werken das Bild des in Italien vorherrschenden

Friedens evoziert. Die Männer seien nicht bewaffnet, man spüre

nirgendwo das Militär. Kochanowski schrieb während seiner Studienzeit

in Padua in einer seiner Elegien: "Hier gibt es keine zornerfüllten Exzesse feindlicher Armeen,

Mit der Realität hatte Kochanowskis Sommernachtstraum herzlich

wenig zu tun. In Wirklichkeit war Italien vom Bürgerkrieg zerrissen,

heimgesucht von fremden Söldnerarmeen. Dennoch glaubten die Polen

den Frieden im Verhalten der dort lebenden Menschen zu finden,

sahen ihren eigenen Traum von Arkadien und Parnass modellhaft

erfüllt. Zehn Jahre später hatte Kochanowski angesichts der Zustände in

seiner Heimat aber begriffen, daß zuviel Muße den Frieden des

Landes und seiner Bewohner auch zugrunde richten konnte. Er unterstützte

damals die sogenannte Egzekucja-Bewegung, die ihre Repräsentanten in der Hauptsache aus dem mittlerem

Adel rekrutierte. Diese suchte seit 1548 nach einem Mittelweg

zwischen der Bewahrung der Freiheiten einerseits und Stärkung

der Exekutive gegenüber der wachsenden Willkür der Magnaten andererseits.

Vor diesem Hintergrund entstand 1563 Kochanowskis Versgedicht

Satyr albo Dziki m±¿ ("Satyr, oder Der wilde Mann"), seine früheste polnische Dichtung

von größerem Umfang. Darin mahnte er seine adligen Landsleute,

ihre ständigen Querelen einzustellen, nicht immer nur an ihren

eigenen Vorteil und an ihre Muße zu denken, sondern wieder wie

einst ihre Väter dem Gemeingeist Opfer zu bringen. "Mählich ändert sich alles. Ich entsinn mich der Zeit Anschließend zeichnete er das Ideal des tugend- und heldenhaften

Ritters und warnte davor, die Sicherheit des Landes aufs Spiel

zu setzen. Vielmehr solle man sich der alten Tugenden entsinnen,

die die Rzeczpospolita groß gemacht hätten: "So ward Polen mächtig und stark, und seine Heere Es folgt die Klage, daß der Adel die Waffen der Alten zu Pflugscharen

umgebaut habe, den Speer zum Bratspieß und den Helm zum Legenest

einer Henne. Der Ritter von heute schimpfe auf die Bauern, die

den Pflug zögen, während er mit der Peitsche auf sie eindresche

und gleichzeitig aus dem Weinkrug saufe. Das seien die einzigen

"Waffen", mit denen er umgehen könne, ansonsten denke er nur noch

daran, Reichtümer zu erraffen. Kochanowski forderte seine adligen

Landsleute auf, von neuem Strapazen und Kampf zu ertragen, sich

im Gebrauch von Bogen und Schwert zu üben. Das Kriegshandwerk

müsse von Grund auf neu erlernt werden, Manöver, Festungsbau,

Belagerung. Geschehe dies nicht, so warnte er, werde man den lauernden

Nachbarn, den Türken, Moskauern oder Deutschen, zum Opfer fallen.

Von zwei Traumata wurde die Szlachta im 16. Jh. heimgesucht: von

dem Verlust ihrer Freiheiten und dem Verlust der inneren Eintracht,

der ständischen Bruderschaft unter dem Schock eines Krieges. Dies

bildet keinen Widerspruch zur politischen und sozialen Realität

der damaligen Zeit, die voller, oft blutiger Streitereien war.

Hierin ist auch ein wesentlicher Grund für die außerordentliche

Toleranz in religiösen Angelegenheiten zu suchen, die die Rzeczpospolita szlachecka zur letzten Zuflucht vieler wegen ihres Glaubens verfolgter Menschen

aus ganz Europa werden ließ. Die religiöse Toleranz hatte historisch

gewachsene Wurzeln: Denn die Christianisierung der ethnisch litauischen

Bevölkerung war erst gegen Ende des 14. und während des 15. Jhs.

erfolgt, und die Litauer wurden dabei von den oft gewaltsam durchgeführten

Missionsversuchen der Deutschordensritter bedrängt. Dieser Problemkreis

wurde auch durch die Eingliederung und den Zusammenschluß von

Landesteilen mit orthodoxer Bevölkerung akut, vor allem nachdem

im Anschluß an das Konzil von Florenz 1438 verstärkt Maßnahmen

in die Wege geleitet wurden, die orthodoxen Kirchen durch eine

Kirchenunion wieder der Obödienz des Heiligen Stuhls zu unterstellen.

Die polnische Szlachta sah deswegen ihr vitales Interesse in der

Lösung der Frage, wie der orthodoxe Adel Litauens fest integriert

werden könnte. Denn sie hatte der Gefahr eines Auseinanderfallens

des losen Reichswesens entgegenzuwirken, insbesondere weil das

Moskauer Zartum die Politik des "Sammelns der rus'ischen Lande"

fortführte und jederzeit bereit war, nach Westen zu expandieren. Insofern also Polen-Litauen im 15. Jh. zu einem Vielvölkerreich

wuchs, in dem Menschen unterschiedlichster Religion zusammenleben

mußten, blieb das Problem einer neuen Definition des "gerechten

Krieges" unter Loslösung von der mittelalterlichen Vorstellung

des "gerechten Glaubenskriegs" von höchster Brisanz. Dies erkannten

vor allen Dingen jene Verfechter einer größtmöglichen gesellschaftlichen

Toleranz, die den inneren Frieden des Reiches über alle religiöse

Streitigkeiten oder missionarische Heilsgedanken stellten. Religiöse

Verfolgungen hatten unangenehme Konsequenzen für das Wohl des

Landes, mußten unweigerlich im Bürgerkrieg enden. Der katholische

Schriftsteller MIKO£AJ KOSSOBUDZKI schrieb in der zweiten Hälfte des 16. Jhs., es sei mit Feuer

und Schwert nicht gelungen, England in Gehorsam gegenüber dem

Papst zu halten. Dasselbe gelte für weite Teile Frankreichs. Gott

begünstige diese Handlungen ganz offensichtlich nicht. Die Lehre

Christi verbreite sich also nicht durch das Schwert oder mit Zwang,

sondern durch gute Taten, über Lehre und Gebet. Auch unter den

polnischen Katholiken herrschte Angst vor einem Bürgerkrieg a la francaise im Fall eines Scheiterns der Warschauer Konföderation (1573).

Schließlich, so argumentierten sie, verhindere der Toleranzakt

nicht die Ausübung der wahren, sprich katholischen Religion. Man

nehme besser das kleinere Übel in Kauf - nämlich Zugeständnisse

gegenüber den Protestanten - als ein allgemeines Blutvergießen.

In diesem Sinn erließ König Stephan Báthory 1581 eine Verordnung,

in der es hieß: In allen Königreichen, in denen das Glaubensbekenntnis

mit Feuer und Schwert verbreitet wurde, seinen nur innere Zwiste,

Hader und Bürgerkrieg entstanden. Ähnlich argumentierten diejenigen

Katholiken, die sich gegen jeden Zwang bei der Herbeiführung einer

Kirchenunion mit den Orthodoxen aussprachen: durch Gewalt entstehe

nur Verwirrung und Unruhe. Charakteristisch für das Harmoniebedürfnis der Szlachta, der nahezu

panischen Angst vor innerständischer Zerklüftung, vor dem "Familienstreit",

der das Gemeinwohl des Staates zugrunde richten würde, war das

Verhältnis zur Gedankenwelt von Machiavelli. Angesichts der Begeisterung,

die man in Polen zu Beginn des 16. Jhs. für Italien und alles

Italienische antreffen konnte, war das weit verbreitete Mißtrauen

und der Widerwille, welche den die Thesen von Machiavelli entgegengebracht

wurden, umso augenfälliger. Machiavellis Herrschaftsvorstellung

- die Glorifizierung des starken, rücksichtslosen Fürstenstaates

- stieß auf entschiedene Ablehnung. Verfechtern derartiger Gedanken

wurde zum Vorwurf gemacht, sie wollten das Gemeinwohl des Reiches

zerstören und die Res publica in den Bürgerkrieg stürzen. So verdächtigte die Szlachta die

aus Italien stammende Königin Bona Sforza auf dem Landtag von

1537, sie wolle machiavellistische Praktiken in das Land einführen

und die insidia italica zum Regierungsprinzip erheben. Größeren Anklang fanden Machiavellis Thesen bei jenen Vertretern

der Königspartei, die Polen-Litauen in eine christlich-katholische

Liga einbinden, die Katholisierung des Reiches auf Kosten von

Protestanten und Orthodoxen vorantreiben und die Zentralgewalt

der Krone im Sinne des neuzeitlichen Staatsgedankens stärken wollten.

Ein Argument des prorömischen Lagers lautete: nierz±d, die Herrschaftslosigkeit fördere nur die Intrigen der Feinde.

Diese Stimmen wurden mit dem Einsetzen der Gegenreformation immer

lauter. Die katholischen Propagandisten behaupteten, daß die Reformation

die Einheit gefährde und und insbesondere unter den Bauern Revolten

hervorrufe. Sie malten für den Fall, daß die Reformation durchsetzen

würde, das Chaos in den düstersten Farben aus. "... wer seinen

Gott verraten hat, kann auch der Res Publica und dem König nicht

treu bleiben", lautete ein von katholischer Seite häufig vorgebrachtes

Argument. Der Jesuit und Hofprediger PIOTR SKARGA behauptete: Bestünde keine Einheit im Glauben mehr, so könne es

überhaupt keine Einheit der Menschen mehr geben. Der Katholizismus

untermauere die Fundamente des Staates. Vor allem jedoch: ein

Staat, der von religiöser Zwietracht zerrissen ist, könne keinen

Krieg gegen einen äußeren Feind gewinnen. Jeder Widerstand gegen

die heidnische Aggression von Türken oder Tataren werde dadurch

hinfällig. Das Nebeneinander von mehr als zwei Konfessionen in

einem Land führe über kurz oder lang notwendigerweise in den Bürgerkrieg.

Und dadurch erlaube man dem Feind, im eigenen Land militärisch

zu intervenieren. Diese Argumentationsweise gewann an Gehör, als

sich im Verlauf des 16. Jh. unter der Szlachta der Eindruck verdichtete,

daß man von habsüchtigen Feinden umgeben sei, die jedes Anzeichen

von innerer Zerrissenheit zum Schaden Polen-Litauens ausnutzen

wollten. Die xenophobe Ausrichtung erhielt insofern zusätzlich Nahrung,

als von der prorömischen Partei die Vorstellung der antemurale christianitatis, der "Vormauer" oder des "Bollwerks der Christenheit" immer ausschließlicher

auf die Verteidigung des Katholizismus bezogen wurde. Ursprünglich

war nämlich der Vormauer-Gedanke mit dem polnisch-litauischen

Reichswesen in Verbindung gebracht worden, nicht jedoch mit einer

bestimmten Konfession. So jedenfalls hatte es bereits JAN D£UGOSZ im 15. Jh. in seinen Annales inclyti Regni Poloniae formuliert, als er meinte, es sei Bestimmung des Landes, terreni christianorum confines auszudehnen. D³ugosz hob die ständigen Angriffe auf Polen-Litauen

hervor, die Akte der Grausamkeit seitens der Heiden, die Zerstörung

und den Wiederaufbau des Landes; damit trug er zur Entstehung

jenes Selbstverständnisses bei, das die Rzeczpospolita, umzingelt

von Schismatikern und Ungläubigen, in beständiger Gefahr wähnte.

Das Regnum ... Poloniae war darum schon in den Augen von D³ugosz christianae fidei murus et antimurale. Im 15. Jh. bot diese Behauptung in gewisser Weise Schutz gegen

die Vorwürfe des Deutschritter-Ordens und der Luxemburger, die

Jagiellonen würden mit ihrer Politik Schismatiker und Heiden fördern;

zugleich wurde damit die Loyalität gegenüber Rom betont. Nun aber, in der zweiten Hälfte des 16. Jhs. wurde das Antemurale zum Kriegsruf all derer, die den Sieg der Gegenreformation mit

allen Mitteln durchsetzen wollten. Dadurch wurde das innergesellschaftliche

Klima zunehmend aufgeladener und aggressiver. Allenorts schien

ein Gegner auf der Lauer zu liegen. Der päpstliche Nuntius Malaspina

malte 1598 in einem Bericht ein düsteres Bild der von den Feinden

des katholischen Glaubens umzingelten Res publica: "(...) im Norden hat sie das schismatische Moskau, einen natürlichen

Feind des polnischen Namens, von der Ostsee her Schweden, das

unter dem Einfluß der Lehre Luthers steht und sich gegen seinen

König auflehnt, im Osten die Tartaren (sic!), deren Überfälle

die Polen fast ein jedes Jahr heimsuchen, und aus derselben Richtung

die perfide Wallachei und Moldau; im Süden die Türken, die über

Ungarn nach Polen dringen und versuchen, die gesamte Christenheit

zu stürzen, in erster Linie aber Polen. Im Westen die Deutschen,

mit denen die Polen seit undenkbaren Zeiten in wechelseitiger

Zwietracht leben [...], so daß die Polen allseitig von Nachbarn

umgeben sind, denen sie nicht vertrauen können." Ein weiteres Argument wurde unter dem Eindruck der Türkengefahr

vorgebracht: So appellierten Politiker, Diplomaten und Publizisten

wie Kallimach alias Filippe Buonaccorsi, Stanis³aw Orzechowski

und Krzysztof Warszewicki, die schon zu ihrer Zeit als polnische

"Machiavellisten" in Verruf gerieten, an den König und die Szlachta,

gemeinsam und solidarisch mit den anderen lateinischen Mächten

eine "Heilige Liga" zu bilden und in einen Kreuzzug gegen die

Türken einzutreten. Weil aber derartige flammende Appelle immer

mit der Forderung nach Stärkung des Staates auf Kosten des Adels

verbunden waren, stießen sie in den Reihen der Szlachta eher auf

skeptische Ablehnung. Die polnische Politik des Ausgleichs mit der Hohen Pforte, die

zum przymierze wiekuiste, dem "ewigen Frieden" bzw. der "ewigen Allianz" von 1533 führte,

dominierte als Leitfaden politischen Handlens am Hof und im Senat,

später auch in der Abgeordnetenkammer bis in das letzte Jahrzehnt

des 16. Jhs. Um sich nicht an einem Kreuzzug gegen die Türken

beteiligen zu müssen, gaben die Könige vor, von der Abwehr gegen

Moskau und Tataren schon genug beansprucht zu sein. Darum gab

es auch keine polnische Beteiligung an den Schlachten von Mohács

1526, Wien 1529, Buda 1541 oder Széged 1566. Während der türkischen

Belagerung von Wien 1532 lehnte Zygmunt I. der Alte jede militärische

Unterstützung ab, - angeblich, um die Waffenruhe mit den Tataren

nicht zu verletzen. In Wirklichkeit griffen diese das Großfürstentum

mit Hilfe der Türken im Frühjahr des nächsten Jahres an; für den

König war es nur ein Vorwand, um sich nicht verpflichtend engagieren

zu müssen. Der Hofchronist BERNHARD WAPOWSKI meinte in seiner Chronik, der Senat ziehe den sicheren Frieden

einem unsicheren Krieg gegen die Türken vor; Zygmunt habe erkannt,

daß die Ressourcen des Habsburgers Maximilian nicht ausreichten,

um die Herrschaft der Türken zu stürzen. Wapowski versäumte nicht,

die Eroberungen von Selim im Orient ausgiebig zu schildern, um

den Beweis zu liefern, welch schrecklich überlegene Macht die

Osmanen darstellten. Umgekehrt erwähnte er vorbildliche Seiten

der Türken: Etwa daß Selim in Jerusalem die Mauer zerstören ließ,

mit der die Mameluken das Grab des Herrn umgeben hatten, oder

daß er den Christen wieder freien Zugang zum Heiligen Grab gewährt

habe. Oder wie großzügig er christliche Klöster im Orient beschenkte:

die Mönche auf dem Sinai hätten von ihm für das Grab der hl. Katherina

sogar tausend Goldstücke erhalten: "In welchem Geist Selim dies

tat, das weiß man nicht so recht". Die Message Wapowskis war allerdings deutlich genug: Die Polen sollten die

Qualitäten der Türken entdecken und Toleranz entwickeln. Wapowski

versuchte somit, die Diplomatie des Übereinkommens, der Freundschaft

und des guten Verständnisses mit der Pforte zu rechtfertigen.

Dabei war er keineswegs turkophil eingestellt, die Türken galten

ihm durchaus als virtuelle hostes. Als die Türken 1532 vor Wien erstmals Schwächen zeigten, war

er merklich erfreut und hob stolz hervor, daß sich 3000 junge

Polen als Freiwillige an der Schlacht beteiligt und dem Sultan

"beträchtlichen Schaden" zugefügt hätten. Dennoch sprach er sich

dagegen aus, den Osmanen offen den Krieg zu erklären. Eine ähnliche

Haltung vertrat JAN KOCHANOWSKI in seinen polnisch verfaßten Liedern: Die Nachricht des tatarischen

Überfalls auf Podolien 1575 veranlaßte ihn zu einer Schimpftirade

gegen die türkischen Auftraggeber: Niewierny Turczyn psy zapuici³ swoje... ("Seine Hunde ließ los der verruchte Türke"), zugleich aber rief

er nicht etwa zur kriegerischen Vergeltung auf, sondern forderte

lediglich höhere Steuern und die Verstärkung der Grenzverteidigung. Dennoch waren in der polnischen Literatur jener Zeit die antitürkischen

Motive stark vertreten. Der Litauer MIKO£AJ HUSSOWSKI schrieb in seinem Versepos Carmen de bisonte (1523) über die angeborene Barbarei der Türken: Der Türke führe

nicht Krieg, um Reichtümer oder Länder zu erobern oder Ruhm anzuhäufen,

sondern aus willkürlicher Grausamkeit, weil in seinem Blut die

Leidenschaft der Zerstörung koche. LEONHARD GÓRECKI warnte seine Landsleute vor der perfiden Taktik der Türken. Sie

würden nämlich den Adel des Landes gegeneinander aufhetzen, und

wenn erst einmal genug Zwietracht herrsche, fielen sie in das

Land ein und siegten leicht. So sei es bei den Griechen, Ungarn

und Walachen gewesen. Daher argumentierte er für Einheit des Landes:

"Es ist anzumerken, daß Polen allenortes wie eine Schutzmauer

und ein starkes Bollwerk wider sie ist", das sich trotz der allgemeinen Zwietracht der Christen ritterlich

gegen die Türken gewehrt habe. Gerade die Einheit im Inneren mache

Polen stark. Für jene Reiche, die bereits der Aggression der Osmanen zum Opfer

gefallen waren, brachte man einerseits zwar Mitgefühl, Klage und

Sorge zum Ausdruck, doch hob man andererseits immer wieder das

Verständnis für die vorausblickende Staatsraison der Krone hervor.

Der anonyme Verfasser des Traktats Deliberacya o Spo³ku y Zwi±zku Korony Polskiej z pany Chrzeicijañskimi

przeciwko Turkowi ("Erwägung über einen Zusammenschluß und eine Union mit den christlichen

Herrschaften gegen die Türken") zeigte sich voller Mißtrauen gegenüber

der möglichen Schaffung einer Christlichen Liga und eines "Heiligen

Krieges" gegen das Osmanische Reich; im selben Atemzug lobte er

die nüchterne "Realpolitik" seines Königs, indem dieser die Verständigungspolitik

mit der Pforte solange fortführen wolle, bis auch die anderen

christlichen Reiche bereit seien, ihre Versprechen in Taten umzusetzen.

Denn Polen sei noch von anderen Feinden umgeben, die es vor einem

Einfall nach Europa abhalte: "Die Polnische Krone hat nicht nur die Türken zum Feind, sondern

sie erträgt viele andere gentes ferocissimas ac totum adeo septentrionem, und sie ist wie propugnaculum interioris Europae. Wir müssen vor ihnen allen auf der Hut sein, damit wir hinterrücks

non adoriantur, sobald wir uns aus dem Kronland begeben haben."

Vor allem gegen die Tyrannei sollte die Res Publica verteidigt werden, und die drohte in den Augen der Szlachta von

seiten des Königs und des Hofes sowie durch jede Form von zentralistischer

Disziplin. Se opponere galt als Leitgedanke politischen Handelns; das Recht de non praestanda oboedientia wurde zwar erst mit den Henriciana 1573 aufgeschrieben, war aber

die schriftliche Fixierung einer viel älteren Mentalität. Seine

extremste Anwendung fand das Widerstandsrecht im bewaffneten Aufstand

gegen den König, im sogenannten rokosz. Er wurde als Bremse gegen die willkürliche Königsherrschaft

und das Versagen des korrumpierten Senats verstanden, der seiner

Kontrollfunktion nicht mehr nachkommt. Er war gleichsam das Urteil,

das die Natio über den Herrscher sprach. In den Reihen der Szlachta war man sich weitgehend einig, daß

ohne die Garantie der eigenen Rechte auch nach außen kein erfolgreicher

Krieg geführt werden könne. Wenn es sich um etwas, für das man

Opfer bringen müsse, zu kämpfen lohne, dann sei es die "Goldene

Freiheit", die sich die Szlachta errungen habe. Da Polen-Litauen

an der Peripherie des lateinischen Kulturraumes lag, wurde in

polnischen Publikationen des 16. Jhs. besonders häufig und oftmals

früher als im Westen über die Bedeutung des Begriffs "Europa,

europäisch" reflektiert. Daß Polen ein Teil Europas war, schien

gerade aus der Garantie der ständischen Freiheiten hervorzugehen. SEBASTIAN PETRYCY glaubte im Vorwort seiner Übersetzung der Politik des Aristoteles feststellen zu können: In Europa kämpften freie

Bürger, der Despot in Asien müsse auf fremde Söldner zurückgreifen.

Ein ähnlicher Gedanke klingt in einer Polemik von STANIS£AW ORZECHOWSKI an, der seinen Landsleuten die Vorzüge der ständischen Demokratie

und der "Goldenen Freiheit" verdeutlichen wollte; er sah einen

unmittelbaren Zusammenhang zwischen dem Bewußtsein der persönlichen

Freiheit und dem Kampfeswillen: "Die echten Türken, die Türken Asiens, wissen nicht, was Freiheit

ist, und deshalb ist ihnen das nicht zueigen, was einem Soldaten

wirkliche Kampfeskraft verleiht: die Liebe zur Freiheit und die

Hoffnung der persönlichen Rechte. Auf Rhodos und vor Wien wurden

die Soldaten mit Stockhieben zum Angriff getrieben." Das Motiv der Freiheit kommt auch im Widerwillen der Szlachta

zum Ausdruck, sich unter der Führung des Königs auf einen Krieg

einzulassen, der letztlich dazu führen müßte, die politischen

Freiheiten im eigenen Land zu beschneiden. Als darum König Zygmunt

I. unter dem Vorwand, das Territorium des Reichs gegen einen moldauischen

Vorstoß zu schützen, im Jahr 1537 die allgemeine Mobilmachung

der Szlachta, den pospolite ruszenie, anordnete, wurde ihm dies zum Vorwurf gemacht, er wolle die

militärische Disziplin lediglich ausnützen, um daraus einen politischen

Vorteil zu ziehen und die Kompetenzen der Krone auf Kosten der

Palatinate und Länder "machiavellistisch" zu erweitern. Diesen

Vorfall nahm die Szlachta zum Anlaß, ihr Recht auf Widerstand

in Anspruch zu nehmen und im gleichen Jahr einen Rokosz (Aufstand) ins Leben zu rufen. Der Rokosz des pospolite ruszenie, des einberufenen Heerbanns, begründete den Widerstand gegen die

Pläne des Königs mit den Worten: Gehe die Freiheit verloren, dann

gebe es gegen den äußeren Feind nichts mehr zu verteidigen, ein nationaler Abwehrkrieg mache nur Sinn, wenn zuerst die politischen

Freiheiten verteidigt werden würden. Einer der Führer des Rokosz betonte nachdrücklich: "Darum tragt zuerst Sorge und legt Wert darauf, daß es etwas zu

verteidigen gibt. Denn wenn wir nicht zuhause unbeschadet und

in Sicherheit sind, müssen alle unseren auswärtigen Feldzüge für

gegenstandslos und sinnlos angesehen werden." Schließlich kapitulierte König Zygmunt und räumte am 7. September

1539 ein, daß selbst ein defensiv begründeter Krieg zwecklos sei,

wenn unter den Soldaten die entsprechende Motivation fehle: Habe

man zuvor nicht nach einen Plan für die Verwirklichung der Gerechtigkeit

gesucht, sei auch ein Plan zur Verteidigung des Königreichs umsonst. Noch in der zweiten Hälfte des 16. Jhs. ist dieses Motiv nachzuweisen,

so z. B. während des Livländischen Kriegs 1585 auf der Sejmwahlversammlung

von Opatów im Palatinat Sandomierz. Dort beschuldigte der Abgeordnete

Prokop Pêkos³awski König Stephan Báthory, er plane die Eroberung

Moskaus lediglich als Vorspiel für einen großen Türkenfeldzug,

der zu einer Einschränkung der Rechte der Szlachta führen müsse.

Pêkos³awski argumentierte weiter: Wenn aber der König die Fundamente

der Republik ruiniere, die Gesetze und Privilegien, auf denen

ihr Glanz beruhe, was sollten dann alle militärischen Triumphe?

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß das Kriegsbild der polnisch-litauisch-ruthenischen

Szlachta im 16. Jh. stark widersprüchlich präsentiert. Martialische

Selbstdarstellung wechselte mit tiefem Friedens- und Harmoniebedürfnis,

kriegerische Tollkühnheit mit realpolitischem Taktieren. Die Furcht,

in einen Krieg gezogen zu werden, der den eigenen Stand mitsamt

seinem Harmonieideal zerstören würde, nährte schließlich ein xenophobes

Mißtrauen vor einer imaginären Welt voller feindlich gesonnener,

von den rücksichtslos-zynischen Prinzipien Machiavellis und Thomas

Hobbes' inspirierter Mächte.

als einen Rittersmann,

der in den Ländern an der Grenze

als Husar in seiner mächt'gen Rüstung in der Festung wacht?

Und der, wenn dann die Gefahr naht,

machtvoll aus der Festung stürmt.

Dort führt die Jugend ihren Kampf

und schwimmt gar oft in ihrem Blut."

Die alten Griechen nannten es Sauromaten.

Die Sauromaten herrschten in Europa und im schönen Asien."

kein Getreide auf den Feldern noch Rinder unter dem Joch;

Aber Zelte gab es da, weithin verstreut

Und unermeßliche Herden wilder Pferde.

Frauen wie Männer gehen zur Jagd,

An ihrer Seite Bogen und Säbel."

aus allen Ländern, doch immer wandten sie den Rücken zur Flucht,

Konnten dem Ansturm nicht widerstehen; und das slavische Volk

machte nicht halt, ehe es nicht am Ufer des adriatischen Meeres

stand."

keine plötzliche Feuersbrunst, die die Feldesfrucht bedroht.

Kein Schmettern der Kriegstrompeten ertönt,

wir können uns dem sanften Schlaf ergeben

und den Schrecken in der Seele der waffenlosen Bewohner verschließen.

Hier blühen nährender Friede und Muße

hinter den geöffneten Toren der Städte.

Hier regieren Amor und Apollon mit sanfter Hand,

unter dem Klang der Lyra."

Da hatte keiner in Polen Geld und Üppigkeit.

Das Feld zu besorgen, war des Bauern Gelübde,

Während der Adel sich im Ritterhandwerk übte.

Oft fochten sie sieben Jahr, sahen ins Auge dem Tod,

Kälte und Hitze ertragend, leidend Hunger und Not.

Reichtum bedeutete, Ritterruhm zu erlangen,

Das zierte den Mann mehr als Geschmeide und Spangen.

Und hatten sie eines Tages Frieden gemacht,

Sie waren auch stets danach auf die Waffen bedacht,

So als müßten sie losziehen gleich vom häuslichen Herd,

Sie trennten sich keine Stunde von Rüstung und Pferd."

beschirmten weite Räume von Meer zu Meere.

Daher die Freiheiten, daher die Republik,

Meine Landsleute, weithin berühmt, dienend eurem Glück.

Doch das wißt ihr wohl nicht: Was man bekam als Erbe -

Sorgsam muß mans bewahren, daß es nicht verderbe."

| Bibliothek | CeltoSlavica Home |